上世纪70年代和90年代,我曾先后在莫斯科工作,第一次是苏联,第二次是俄罗斯。我从小就喜欢文学,读过的第一本外国小说就是奥斯特罗夫斯基的《钢铁是怎样练成的》。可以说,我们这一代人,几乎都是在阅读俄罗斯文学、欣赏俄罗斯歌曲中成长起来的。正因如此,我自然选择学习俄语,从而决定了自己一生的命运,一辈子都与苏联、俄罗斯打交道。遗憾的是,我对俄罗斯文学没有研究,唱歌也是五音不全,只能分享一些对俄罗斯文化的粗浅感性认识及体会。

俄罗斯被称为是一个“诗与剑”的民族,俄罗斯文化也浸透着“诗与剑”的深刻内涵,而诗人普希金则是俄罗斯文化的突出代表。俄罗斯人酷爱文学,崇拜文学。1880年,在莫斯科市中心为普希金树立了铜像,这是俄国历史上第一座为诗人建立的纪念碑。至今这100多年时间里,仅莫斯科市内就有上千座的诗人、作家和其他名人纪念碑。无论你走到俄罗斯的哪个城市,到处可见为文学家树立的纪念碑、纪念牌以及保存完好的故居博物馆。无论到哪家俄罗斯朋友做客,你都可看到陈列在书房或图书角的各种文学名著。2018年,俄罗斯政府决定将历史上的“伟人姓氏”重新命名国内47座机场,包括多位著名沙皇、知名科学家和名垂青史的文学家等,以强化民众对历史的了解。根据评选结果,莫斯科最大的谢列梅捷沃国际机场改为以普希金的姓氏命名。这也彰显了国民对俄罗斯文学先驱的崇拜和怀念。

俄罗斯人对文学的特殊爱好,这与其独特的民族性格有关。俄罗斯东西方文化交融,既有斯拉夫人的豪放、粗犷,又有诗人般的激情、浪漫。用“注满了悲痛与憎恨的铁的诗句”向沙皇暴政挑战,歌颂自由民主的两位伟大诗人普希金(1799—1837)、莱蒙托夫(1814—1841),都是因为爱情——“捍卫爱与尊严”决斗而结束了年轻的生命。与此同时,正如莱蒙托夫为哀悼普希金遇害的《诗人之死》中所写的,这也是专制制度对“自由”、“天才”、“光荣”的又一次扼杀。1918年,俄罗斯著名思想家别尔加耶夫在《俄罗斯的命运》中这样写道:德国是欧洲的男人,俄罗斯是欧洲的女人。俄罗斯可能使人神魂颠倒,也可能使人大失所望。她最能激起对其热烈的爱,也最能激起对其强烈的恨。这生动勾画了俄罗斯民族的独特性、矛盾性及多变性。而这种复杂的民族特性,却似乎成就了俄罗斯人为天生的艺术家。

俄罗斯文化积淀深厚。俄罗斯立国较晚,9世纪才建立起早期的国家——基辅罗斯。从古罗斯发展到现代俄罗斯的千年历史中,俄罗斯创造了丰富多彩的文化,诸如罗蒙诺索夫、门捷列夫、柴可夫斯基、列宾等世界级的科学家、艺术大师不胜枚举。如果说18世纪是俄罗斯帝国扩张疆土的鼎盛期,那么19世纪是俄罗斯文化的空前繁荣期。俄国文坛上,先后有古典主义、感伤主义、启蒙主义几种流派,从19世纪20年代起浪漫主义占了主导地位,而反对农奴制的斗争促进了向批判现实主义的转变,19世纪后半期则是具有民族独特风格的俄罗斯文学高峰期。19世纪涌现了普希金、列夫· 托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、果戈里、契诃夫、屠格涅夫等一大批文学泰斗。现实主义文学的创始人普希金奠定了近代俄罗斯文学的基础,确立了俄罗斯文学语言的规范。正如俄国评论家别林斯基所说:“只有从普希金起,才开始有了俄罗斯文学,因为在他的诗歌里跳动着俄罗斯生活的脉搏。” 20世纪初,高尔基曾这样评论俄罗斯文学的价值:“托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基是两个最伟大的天才,他们以自己天才的力量震撼了全世界,使整个欧洲惊奇地注视着俄罗斯,他们两人都足以与莎士比亚、但丁、塞万提斯、卢梭和歌德这些伟大的人物并列”。

俄罗斯文学赢得世界尊重,也是一张值得人们羡慕的重头国际品牌名片。2014年索契冬奥会,当《战争与和平》的女主角娜塔莎参加舞会的华丽芭蕾舞场面出现在开幕式上时,突然爆发出掌声和赞叹声;而闭幕式上,在一阵打字机声中,国际上耳熟能详的普希金、托尔斯泰、契柯夫等俄国历代文豪都展示在大屏幕上,最终白色的书页变成了雪片飞向天空……意味着俄罗斯文学对世界做出了巨大贡献。中国人也是更多的通过文学作品了解、认识俄罗斯民族,并从中获得无穷的力量以及无法形容的美的享受。20世纪初,中国翻译的第一部俄国文学作品是普希金的代表作《上尉的女儿》,中译书名为《俄国情史》、《花心蝶梦录》。《叶甫根尼· 奧涅金》、《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《罪与罚》、《静静的顿河》、《钢铁是怎样炼成的》、高尔基自传三部曲等经典名著在中国家喻户晓。1937年,为纪念普希金逝世100周年,旅居上海的俄国侨民集资建造普希金铜像。日军占领上海后,普希金铜像于1944年被拆除。抗战胜利后,俄国侨民和上海文化界进步人士于1947年在原址重新建立了普希金铜像。1966年,普希金铜像在“文革”肆虐中再一次被毁。1987年,在普希金逝世150周年的时候,普希金铜像第三次在原址落成。上海的纪念像有过许多,像普希金铜像这样一而再、再而三地重建,也只有这一座。这段曲折历史不仅生动反映了俄罗斯文学在中国早已深入人心,也是两国人民传统友谊的象征。1989年戈尔巴乔夫访问上海时,应苏方要求安排参观普希金纪念碑,戈尔巴乔夫和夫人向铜像敬献了鲜花。

俄罗斯近现代文学影响了中国几代人,也深刻影响了中国文学创作。作家王蒙在他的纪实文集《苏联祭》中这样写道:“如果我的青年时代有四个关键词,它们是革命、爱情、文学与苏联。对于我,青春就是革命,就是爱情,也就是苏联。”我上中学时,看过托尔斯泰的《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》,而这两部俄文原著是上世纪70年代初进外交部后才读到。当时我在中苏边界谈判代表团工作,利用外交部的一个特殊借书证,在北图查阅有关边界问题图书的同时借到了这两本原著。那时,这些外文书籍被列为“文革”中的禁书,《安娜·卡列尼娜》则属“黄色小说”。

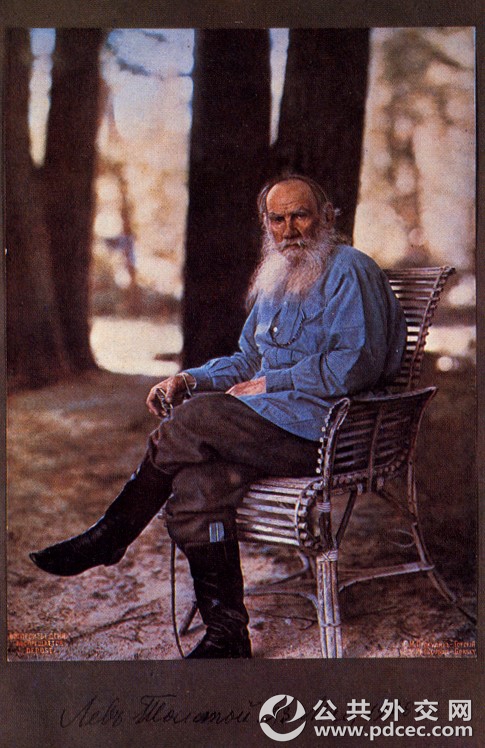

托尔斯泰出生在一个贵族世家,但不愿过不劳而获的生活。他说:“人活着,不是为了要求别人为自己工作,而是为了要服务他人。”他常与农民一起在庄园里种树、锄草,还自己做鞋。我曾三次前往托尔斯泰故居参观,每次都受到心灵的洗涤。托翁的墓地坐落在离莫斯科190公里的图拉故居。名声显赫的大文豪的坟冢,只是一个普普通通长方形的土堆而已,未设墓碑,没有任何装饰,也无人守护,一切都是那么自然而平凡。1895年3月,托翁写下这样的遗嘱:要像埋葬叫化子那样,用最便宜的棺材,为我做一个最便宜的坟墓,不要放鲜花和花圈。根据托翁本人的意愿,这块简朴得不能再简朴的土墓,成了一生都在痛苦思考、探索真理的伟大作家的长眠之地。这位语言、思想和精神的泰斗,用自己伟大的人生铸成了不朽的丰碑。奥地利作家茨威格参观托翁的墓地后感叹道,这是“世间最美、给人印象最深、最感人的坟墓”。

令人感兴趣的是,托翁还有一段不解的中国情结。在去世前半年,托翁说,“假如我还年轻,我一定要到中国去。”在世界各国的大作家中,恐怕很难找到像托翁那样关切中国人民的命运、喜爱中国古代哲学并影响中国现代文学的人了。早在第二次鸦片战争期间,托翁愤怒揭露和谴责了英法联军屠杀中国人民的罪恶行径。1900年,他又发表了题为《不准杀害》的政论文章,对八国联军在中国的烧杀抢掠提出了严正抗议。19世纪70年代末期开始,托翁对中国古代哲学产生了浓厚兴趣。他认真研读了孔子、老子、孟子、墨子等人的著作,对孔子学说中的“修身”思想和老子的“无为而治”的理想王国赞赏至极。这种影响在托翁的“道德自我完善”、“勿以暴力抗恶”的思想中都有反映。迄今,在他的书架上还完好保存着孔子和老子等中国先哲作品的俄文版译著。托翁名字在19世纪末传到我国,随后他的作品相继被译成中文。托翁的思想和创作,对我国五四运动以后的现代文学产生了巨大影响,诸如鲁迅、瞿秋白、郭沫若、茅盾、巴金等名作家都曾不同程度地接受了托翁的洗礼。

俄罗斯文学普遍格外沉重,就像有读者形容为“大地、雪原和旷野中的呼喊”,读起来并不轻松,要求投入到熔炉中,在精神上进行一番修炼。有人评称:“一篇陀思妥耶夫斯基小说给你带来的精神震撼,可能远超过看一万个段子得到的肤浅快感。”我们这一代人都记得保尔·柯察金的那段闪光格言:“人最宝贵的是生命,生命对于每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。” 1999年在乌克兰开拍《钢铁是怎样练成的》20集电视剧新闻发布会上,我致词说,这是一部影响过几代中国人的生活教科书。就是在今天,它在全国的畅销书中也依然名列前茅。为什么这部书几十年来长盛不衰?最重要的是其具有震撼心灵的精神力量,而英雄精神是可以超越时空的。当我用俄文朗诵“人最宝贵的是生命”这段名言时,会场上自发地响起了掌声。这也是我外交人生的座右铭。我想,年轻人就应该有梦想,有追求,要奋发有为。

俄罗斯人喜爱读书,而且有买书、藏书的习惯。上世纪70年代我在莫斯科工作时,曾好奇地发现,无论在地铁、还是公共汽车上,总是静悄悄的,人们都在低头看书或阅读当天的报纸。90年代中,我到俄罗斯朋友家做客,最羡慕的就是他们家中书架上摆满了引以为豪的经典图书,包括50卷的《苏联大百科全书》。他们总是书不离手,相互间赠送礼物,往往爱送文学名著或精美画册。他们认为,细细品味经典名著,不仅是艺术享受,而且能升华情操。据统计,俄罗斯人年均纸质图书阅读量为55本,而我们中国是0.7本。不久前,我看到一篇报道说,俄罗斯每年出版的图书品种超过12万种,居全球第三位。“俄罗斯男人公文包里,总是装着两样东西——酒杯和书;女人手提袋里,也离不开两样物品——化妆盒和书。”这一说法是对俄罗斯人喜欢阅读的形象概括,可能也是俄罗斯民族文化素养高的一个源泉吧。

记得1995年5月9日,我国领导人应邀赴莫斯科参加反法西斯战争胜利50周年庆典时,当晚在克里姆林宫大会堂举行的音乐会上朗诵了西蒙诺夫创作的《等着我吧》(Жди меня,и я вернусь... )这首诗:“等着我吧——我会回来的,死神一次次被我击败……只有你和我两个人将会明白——全因为同别人不一样,你善于苦苦地等待。”大厅内掌声雷动,不少人都跟着一起朗诵。音乐会结束后,王荩卿大使给我打电话,说首长要看《等着我吧》这首诗的原文,让明天早饭前送到。我赶紧把这一任务下达给文化处,可他们感到为难,说中译文能找到,但半夜三更到哪里去找原文呀?我也觉得大海捞针不好找,就说你们可以请求俄罗斯朋友帮忙。没过一会儿,他们就告诉我已找到了,俄罗斯朋友听说中国领导人对西蒙诺夫的诗感兴趣,马上就开着车将他的诗集送来了。

苏联歌曲是俄罗斯文化的不朽代表作,也是世界文化艺术宝库的珍品。那些歌词优美、曲调流畅的苏联老歌,无论在思想性、还是艺术性方面,都有很高的品位和迷人的魅力。它们不仅让你认识了俄罗斯人性格中的热情、豪放和凝重、忧伤两面,而且得到美的艺术陶醉,伴随我们已有半个多世纪,鼓舞和愉悦了中国几代人。

“深夜花园里,四处静悄悄,树叶儿也不再沙沙响。夜色多么好,令我心神往,在这迷人的晚上……衷心祝福你,好姑娘,但愿从今后,你我都不忘,莫斯科郊外的晚上。”这首歌是1956年全苏运动大会文献纪录片中的一个插曲,列宁格勒人谢多伊作曲,原歌名叫《列宁格勒的晚上》,当时反响并不大。1957年7月,莫斯科举行第六届青年联欢节,改名后的《莫斯科郊外的晚上》一炮走红,荣获金质奖章。因为歌名更改,作曲家便遭到许多列宁格勒人怒斥,被宣布为“不受欢迎的人”。从此,歌曲插上翅膀飞向世界各地,译成各种语言到处传唱,歌曲的内涵也从爱情延伸到对亲友、祖国,对一切美好事物的爱和美好未来的向往。不过,其命运也备受坎坷。“文革”中,这首情歌被打成“苏修黄色歌曲”,禁止传唱。“文革”后,随着中苏关系解冻,这首扣人心弦的抒情歌曲才得以浴火重生。在世界上,用中文演唱《莫斯科郊外的晚上》的人,恐怕远比用俄语唱的要多得多。

苏联老歌中,最震撼心灵、激励士气的革命战斗歌曲可能要数创作于二战初期的《神圣的战争》。1941年6月22日,希特勒军队突然入侵苏联。战争爆发的第三天,诗人列别杰夫创作了《神圣的战争》;次日,苏军红旗歌舞团团长亚历山德罗夫彻夜为之谱曲;26日,在莫斯科火车站,当即将赴前线的士兵正与家人告别的时候,亚历山德罗夫率领歌舞团唱响了这首歌:“起来,巨大的国家,作殊死战斗,要消灭法西斯恶势力,消灭万恶的匪帮!让最高尚的愤怒,像波浪翻滚!进行人民战争,神圣的战争。”。年轻战士听完歌后不再忧伤,斗志昂扬地直奔战场。《神圣的战争》被誉为“苏联伟大卫国战争的音乐纪念碑”,斯大林称之为“战火中激励将士的精神食粮”,并赞扬亚历山德罗夫红旗歌舞团在战争时期所发挥的作用“顶上几个师的战斗力”。红旗歌舞团曾先后9次访华演出,是传播两国人民友谊的亲历见证者。1952年11月,该歌舞团在中南海怀仁堂为毛泽东、周恩来等领导人表演了精彩节目。而且,这是唯一受到中国四代领导人亲切接见和称赞的外国艺术团。

时光流逝,但这些曾伴随我们青春岁月的苏联老歌,没有被人们忘记,更没有被时代摒弃。这种独一无二的文化现象及社会思潮耐人寻味。我想,恐怕不仅仅是因为这些歌曲经久不衰的艺术魅力和厚重的文化品位,也不仅仅是对过往时代的追忆沉思,更多的是反映对崇高理想、未来美好生活的向往和追求。

为了纪念中俄建交70周年这一伟大的历史性时刻,传承两国人民世代友好的珍贵理念,中俄双方老朋友共同编辑出版了《世代友好》文集。中俄两国大使以及李英男、刘文飞教授等都是该文集的作者,特将这套中俄文版精装文集赠送我们的“两江中心”。

周晓沛:中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使